未成年人游戏时长监管再升级:平衡保护与需求的数字围栏

一、政策风向标:第八次防沉迷系统迭代

2025年8月1日起实施的《网络游戏未成年人保护条例(修订版)》呈现三大突破性变化:

时段管制强化:法定节假日游戏时长从3小时缩减至2小时,工作日完全禁止登录

生物识别全覆盖:所有运营游戏需接入公安部人脸识别系统,拒绝"代过人脸"黑产

家长监管端口:新增监护人远程管控功能,可实时调整设备使用权限

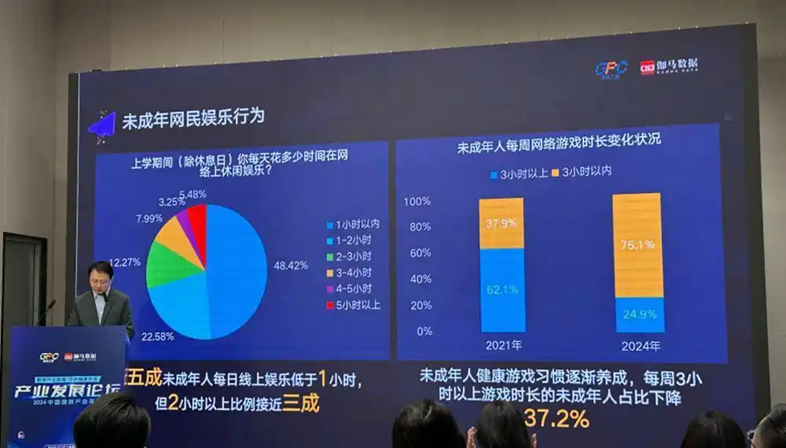

国家网信办数据显示,新规试行期间(2024Q4-2025Q2)未成年人平均周游戏时长下降63%,但同期游戏直播观看时长增长217%,呈现明显的"替代效应"。

二、技术攻防战:AI如何突破系统限制

记者暗访发现,黑市已形成完整的技术对抗链:

虚拟摄像头:售价89-299元,可预录成年人面部视频

设备伪装器:修改手机IMEI码模拟成人设备

账号租赁:成人实名账号时租价格暴涨至15-30元/小时

腾讯"守护者计划"技术负责人透露:"2025年已拦截3400万次未成年人违规登录,但黑产技术迭代速度超出预期。"

三、家庭新课题:监管真空下的亲子博弈

北京师范大学家庭教育研究中心调研显示:

72%家长支持严格管控

38%青少年表示"会寻找替代娱乐"

15%家庭出现"密码争夺战"

典型案例:上海某初中生为规避监管,自学编程搭建私人游戏服务器,其父表示:"现在要懂的技术比孩子还多才能有效监管。"

四、行业震荡波:游戏公司的生存法则

头部厂商应对策略分化:

转型:网易加速布局教育类功能游戏

技术:米哈游投入1.2亿元升级AI识别系统

出海:莉莉丝将80%新品首发转向东南亚市场

中国音数协游戏工委秘书长王伟指出:"这轮洗牌可能淘汰30%中小厂商,但也是行业走向精品化的契机。"

五、全球视野下的中国方案

对比各国监管模式:

韩国:推行"游戏宵禁"(午夜至早6点关闭服务器)

德国:采用游戏时长信用卡制度(每周定额时间)

日本:建立游戏内容年龄分级制度

清华大学新媒体研究中心彭兰教授认为:"中国式防沉迷的独特性在于政府主导+技术驱动,但需警惕'数字化代沟'扩大风险。"